Scosso dalla febbre, l’uomo ha perso anche la cognizione del dolore. Il taglio fondo nella coscia, stretto nel telo colorato che la donna si è strappato dai fianchi per fasciarlo, non sanguina più da tempo, ma pulsa e batte, aperto, ancora sporco della sabbia penetrata e incrostata ormai tra i lembi della carne, scostati al suo arrivo a corpo morto sulla riva, sbattuto lì dalla risacca. Anche le piaghe che si sono aperte sotto i piedi, cotti dal suo farsi tronco alla deriva così a lungo dopo il naufragio, si sono riempite di sabbia fina, incollata dal loro trasudare di carne viva.

Ma la febbre copre tutto.

I tremiti, fortissimi. Se avesse forza ora e percezione lamenterebbe il freddo. La febbre sale in fretta e lì all’ombra, benchè l’aria sia calda e secca, lui trema.

La donna l’ha aiutato gli ultimi metri, sotto lo sguardo curioso e obliquo del suo compagno senza zampe. L’ultimo ricordo che l’uomo ha prima di entrare nel delirio è quello della donna che gli pettina via dagli occhi i capelli cotti di sale e il muso del serpente, così vicino al suo viso mentre lei gli dedica quell’attenzione, la lingua rossa del rettile che quasi gli saetta sulla pelle. Forse è così che Bejaflor lo annusa.

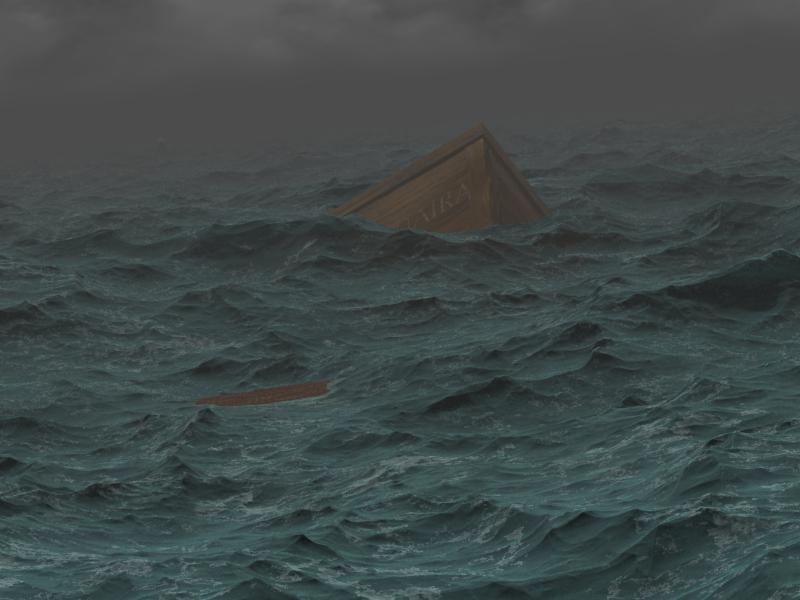

Poi l’uomo si ritrova sulla nave.

In piena tempesta. Scosso dalla febbre come se fosse ancora scosso dai marosi.

Deve recuperare dal baule almeno la busta con le credenziali e gli accrediti. Il piccolo involto di cuoio conciato morbido sigillato di cera per proteggere gli scritti. Deve.

Non può separarsene assolutamente.

Si rialza a fatica, si sente fradicio di mare, l’acqua sta ormai salendo con moto scostante anche lì sotto, entra da squarci nel fasciame chissà dove e a ondate ora trasforma la scala da cui è caduto in cascata. La nave geme, sembra urlare e ondeggia come se fosse presa dalle strette di una morsa. Ripetutamente. Sospensione e gemito. Spasimo di morte annunciata.

Sotto tortura prima o poi finirà per

cedere come se il mare fosse la sua Inquisizione e quella morsa d’acqua

comandata a rendere inevitabile ma ancor più terribile il supplizio, dilatandolo

nei tempi capricciosi e apparentemente illogici delle onde. L’uomo ora è in

piedi, si sente fradicio, nel delirio è il mare a bganarlo ancora, lì sotto i

primi alberi della collina sabbiosa dove la febbre lo guida nel suo delirare.

Cerca di spingere la cassa di pitch pine che è stata sbattuta lì dal caracollare

dello scafo e ostruisce il passaggio alla stiva. Sente il legno tagliargli le

mani nello sforzo violento del suo tentativo. I piedi scivolare nudi sull’assito

e tagliarsi, lio sente caldi per il sangue ora e non più gelati di mare.

La cassa non accenna a cedere.

Tenta ora di usare i movimenti della nave quando le onde spingono nella giusta

direzione per aiutarsi. Al terzo tentativo, quando sta quasi per rinunciare,

riesce. La cassa scivola improvvisa come se avesse trovato con l’aiuto dell’onda

uno scivolo di sapone. L’uomo finisce a terra a corpo morto trascinato dalla sua

stessa spinta e dall’improvviso cessare di ogni resistenza a essa. Batte la

testa.

E’ a Barcellona ora.

Due mesi prima.

In calle Nou de la Rambla, dove la strada che sembra correre e voler sbattere

dopo le ultime case nel mare scanta a destra. Nasconde sotto la giacca di lino

spiegazzata, sopra il cuore il piccolo involucro di morbido cuoio marrone. Le

carte appena ricevute.

Ogni tanto volge il viso per accertarsi che il rumore che gli pare di sentire

non corrisponda a qualche inseguitore. Entra di scatto in un portone aperto.

All’ombra dello stipite aspetta.

Almeno trenta secondi interminabili che gli gelano la schiena di sudore.

Poi osa affacciarsi e controllare.

Nessuno a quell’ora e sotto quel sole. Una donna sul lato opposto della via ma che risale

verso la città.

Debbono aver perso le sue tracce o rinunciato all’idea di poterlo intercettare.

Il sudore ora gli gela letteralmente la camicia sulla schiena.

Ha un brivido violentissimo.

Nel delirio apre gli occhi e vede i piedi. Nudi.

Poi la caviglia stretta, affusolata e il polpaccio marcato scuro di sole. Risale per le gambe, le cosce.

“Mi avete trovato così. Alla fine.” strascica a voce bassa.

Il ventre della donna sopra il sarong portato basso in vita.

La febbre oltre a sconnetere i pensieri poi gli confonderà anche la possibilità di ricostruire e ricordare.L’ultima cosa che vede prima di perdere ancora conoscenza, mentre lei lava dal secco e dal calore le sue labbra e gli occhi, è il seno della donna nel taglio del telo che si apre ampio al suo chinarsi.

Le coppe che si riempiono e si offrono ombrose allo sguardo e sovrastano il suo viso. I capezzoli bruni, piccoli e sporgenti come chiodi, rabbrividiti su se stessi, corrugati. Di chi li ha tenuti tanto all’aria e al sole. O ha avuto un brivido di gelo.

Di un seno, una donna e una casa nascosta in un frutteto, a picco su un altro mare.

La donna deve aver sentito il tocco dello sguardo, perché posandogli il capo sulle foglie che gli aveva allestito come cuscino prima di allontanarsi ore prima, istintivamente porta una mano al seno e carezza in punta di dita un capezzolo, indugiando ad occhi chiusi e provandone piacere, come a liberarlo, dopo un bagno e il sole, sensibile e teso, dal sale.

(faber)